Il Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna Nera si trova nell’omonima frazione di Biella, a circa 1.160 metri di altitudine ed è uno dei monumenti più famosi del Piemonte.

Il santuario è vicinissimo al Sacro Monte di Oropa, patrimonio dell’umanità UNESCO, le cui dodici cappelle dedicate alla vita di Maria sono popolate di statue a grandezza naturale.

Il culto della Madonna di Oropa è fortissimo in Piemonte, nel biellese la sua effige è riprodotta su case piloni votivi, mentre immagini di ceramica e statuette si trovano in tutti i paesi del circondario.

Il nucleo del santuario è la Basilica Antica, che custodisce la statua della Madonna Nera, fu realizzata a inizio Seicento e terminata nel 1620, in occasione della prima incoronazione della statua mariana, che da allora si ripete ogni 100 anni.

Il Santuario di Oropa è frutto di diversi architetti che vi operarono nei secoli, come il Pietro Arduzzi (BS), Filippo Juvarra (ME), Camillo Guarino Guarini (MO), il Francesco Gallo (CN) ed Pietro Paolo Bonora (SV).

Storia del Santuario di Oropa

Come vediamo a breve il Santuario di Oropa è stato oggetto di profonde modifiche nei secoli e, da luogo di passaggio diventò ben presto destinazione di fedeli e pellegrini.

Secondo tradizione il santuario fu fondato nel V secolo da Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli e patrono del Piemonte, tuttavia questa tesi è priva di riscontro documentale.

Invece è assodato che Sant’Eusebio diffuse il cristianesimo alle popolazioni biellesi, all’epoca quasi tutte pagane, sostituendo le divinità femminili celtiche con il culto di Maria, Madre di Dio.

Le antiche chiese di san Bartolomeo e Santa Maria di Oropa, a carattere eremitico sono menzionate nella bolla di papa Innocenzo III del 2 maggio 1207 e probabilmente risalenti all’VIII-IX secolo.

La chiesa di Santa Maria, consacrata nel 1294 dal vescovo valdostano Aimone di Challant sorgeva presso un masso erratico ancora visibile che, insieme alla chiesa fu poi inglobata nella Basilica Antica del 1620.

Il masso erratico era chiamato gran deyro o roc ‘dla Vita, (masso della Vita), poiché in passato fu oggetto di riti pagani legati alla fecondità, poi praticati in forme diverse fino all’Ottocento.

Infatti nel medioevo le donne usavano strofinarsi su determinate pietre per propiziare la fecondità, che con il tempo si ridusse a battere il sedere sul masso, usanza documentata fino all’Ottocento quando per impedire l’accesso al masso fu installato un cancello di ferro.

La venerazione della Madonna Nera iniziò dalla prima metà del Trecento, la statua fu commissionata dall’allora vescovo di Vercelli Aimone di Challant ad un anonimo pittore valdostano, conosciuto come Maestro della Madonna di Oropa.

Alla bottega del Maestro sono attribuiti una serie di sculture e crocifissi, come quello un tempo posto sotto l’Arco di Augusto (AO), poi sostituito da una copia e conservato nel Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta.

Dal XV secolo diversi biellesi costruirono case ad Oropa, talvolta ospitando anche fedeli e pellegrini, poi dal Cinquecento il santuario visse una forte espansione sia architettonica che spirituale, anche grazie a Casa Savoia.

Infatti le figlie di Carlo Emanuele I e Caterina d’Asburgo, ovvero Francesca Caterina e Maria Apollonia fondarono le Figlie di Maria di Oropa, un gruppo di donne ancora oggi dedite al santuario e all’assistenza dei pellegrini.

Basilica Antica

La Basilica Antica è il cuore del Santuario di Oropa e custodisce la statua della Madonna Nera che, per secoli ha accolto fedeli e pellegrini.

Nell’agosto 1600, il vescovo di Vercelli Giovanni Stefano Ferrero volle abbattere la vecchia chiesa di Santa Maria per edificarne una nuova, poi per motivi probabilmente finanziari si optò per ampliarla, infatti conserva ancora affreschi del Trecento attribuiti al Maestro di Oropa.

Fu scelto il progetto dell’architetto Francesco Conti, frate del monastero della Consolata di Torino ed i lavori terminarono nel 1620, in occasione della prima incoronazione della Madonna Nera che avvenne il 30 agosto davanti a 50.000 persone.

L’enorme affluenza evidenziò la necessità di erigere nuove strutture, come il grande chiostro a cui lavorò l’architetto bresciano Pietro Arduzzi ed i colleghi biellesi Giovanni Battista Nigro e Giovanni Andrea Garabello.

Nello stesso periodo iniziò anche la costruzione del Sacro Monte di Oropa e della Porta Regia, realizzata su progetto dell’Arduzzi e, casua modifiche e rallentamenti terminata dall’architetto messinese Filippo Juvarra.

I lavori furono finanziati soprattutto da Casa Savoia, Carlo Emanuele I concesse 450 Lire annuali, poi portate a 600 da Vittorio Amedeo I, oltre a offerte di fedeli e lasciti di famiglie facoltose.

Basilica Superiore

Dato il crescente numero di fedeli, già a fine Seicento gli amministratori di Oropa si chiedevano se ingrandire la basilica o edificarne un’altra, così chiesero il parere dell’architetto modenese Camillo Guarini, a cui si deve la maestosa Cappella della Sacra Sindone di Torino.

Sull’ampliamento della basilica il Guarini diede responso negativo, così fu deciso di edificarne un’altra e, nonostante arrivarono i primi progetti si dovette aspettare fino a metà Ottocento.

Nel 1845 l’architetto casalese Luigi Canina elaborò un progetto che prevedeva una chiesa in stile neoclassico, ispirata alle basiliche romane ed i lavori partirono nel 1855.

Tuttavia l’anno successivo il Canina morì, così il progetto, già oggetto di critiche dalla commissione nominata dal santuario, ne 1877 fu definitivamente abbandonato.

Dopo diverse opzioni fu scelto un disegno realizzato oltre un secolo prima, precisamente nel 1744 dall’architetto alessandrino Ignazio Amedeo Galletti che, con alcune correzioni del biellese Giovanni Battista Feroggio, divenne definitivo.

I lavori iniziarono il 1° giugno 1885, proseguendo a rilento sia per contrasti interni che motivi finanziari, poi ripresero a inizio Novecento con l’obiettivo di terminare entro il 1920, anno della quarta centenaria incoronazione della Madonna di Oropa.

Anche a causa della prima guerra mondiale e della successiva crisi, la cupola maggiore fu terminata solo nel 1941, poi il 21 settembre dello stesso anno il vescovo di Biella Carlo Rossi, di fronte ad una folla immensa benedisse la croce posta sul cupolino.

La Basilica Superiore, con la sua imponente cupola che si eleva per oltre 80 metri venne poi consacrate nel 1960.

Entrando nella basilica, l’ampio spazio sotto la cupola è sorretto da alte colonne, attorno alle quali si aprono sei cappelle dedicate alla vita di Maria, mentre nelle sale laterali possiamo ammirare una rara collezione di presepi provenienti da diverse parti del mondo.

Voti alla Madonna di Oropa

La Madonna di Oropa fu pubblicamente invocata in tre occasioni per proteggere il biellese dalla peste, nel 1522, 1599 e 1630.

Secondo tradizione, nel 1522 il contagio cessò dopo le la città di Biella fece voto alla Madonna, poi il Comune donò un quadro come rendimento di voto, il primo ex voto del Santuario di Oropa.

Le cose andarono diversamente nel 1599, quando il 23 giugno il medico Giovanni Battista Piana comunicò il primo caso di peste nel rione Cossila, tale Antonio Ramella.

Ben presto il terrore sostituì la ragione, infatti per evitare la diffusione del morbo le guardie impedirono agli abitanti di lasciare la borgata, mentre la casa del contagiato fu data alle fiamme.

Nell’adunanza del 13 luglio il Comune fece voto alla Madonna di Oropa, poi vietò l’ingresso in città a chiunque non avesse l’attestato di buona salute, ovvero la Bolletta di Sanità, inoltre furono allestiti due lazzaretti in cui malati e sospetti dovettero passare 40 giorni di quarantena.

Chi sopravvisse ai lazzaretti si salvò due volte, dato che ospitava sia contagiati che sospetti tali, inoltre il cibo era portato dai monatti, gli stessi che trasportavano malati e cadaveri, spesso si trattava di carcerati, condannati a morte o persone guarite e quindi immuni al morbo.

Il rettore della città, tale Traiano Gromo, invece di lasciare Biella come buona parte dei notabili si spese don dedizione a favore dei concittadini, oltra a gestire le emergenze.

Invece dalla terribile pestilenza che nel 1630 flagellò l’Italia settentrionale, Biella ne uscì miracolosamente indenne, secondo tradizione per intercessione della Madonna di Oropa.

Cimitero monumentale

Un tempo si usava seppellire le persone sotto la Basilica natica, poi a iniziò Ottocento si vietò la sepoltura nelle chiese, soprattutto per motivi igienici, così fu costruito un cimitero sotto la prima corte del Santuario di Oropa.

Il cimitero ben presto si rivelò sia piccolo che scomodo e nel 1871 fu deciso di realizzarne uno nuovo su progetto dell’ingegnere torinese Ernesto Camusso, poi inaugurato nel 1877.

Nel 1844 morì il politico e alpinista biellese Quintino Sella, per la sua sepoltura l’ingegnere Carlo Maggia costruì una tomba a forma di piramide nel mezzo di una faggeta.

Ben presto diverse persone importanti di Biella iniziarono a edificare cappelle funerarie e tombe di famiglia, tanto che già nel 1888 il cimitero venne ampliato.

Nel cimitero monumentale di Oropa sono sepolti il vescovo di Biella Giovanni Pietro Losana, lo scultore di Moncalieri Pietro Canonica, gli imprenditori biellesi Ezio Oreste Rivetti, Giorgio Aiazzone, Riccardo Gualino, Nino Cerruti.

Poi il fotografo e alpinista Vittorio Sella e Costantino Crosa, medaglia d’oro al valor militare alla memoria durante la prima guerra mondiale, anch’essi biellesi.

Osservatorio del Santuario di Oropa

L’Osservatorio del Santuario di Oropa fu fondato nel 1847 dal padre barnabita napoletano Francesco Denza, meteorologo e astronomo della Specola Vaticana, fondatore anche del Regio osservatorio Carlo Alberto di Moncalieri.

L’osservatorio partì in forma sperimentale nel 1872 con l’approvazione del vescovo di Biella Pietro Losana, il quale si mostrò subito favorevole.

La strumentazione fu offerta dal Club Alpino Italiano di Biella, mentre all’inaugurazione presenziò anche Quintino Sella, poi il primo direttore dell’osservatorio fu don Pietro Regis, sacerdote collegiale del Santuario di Oropa.

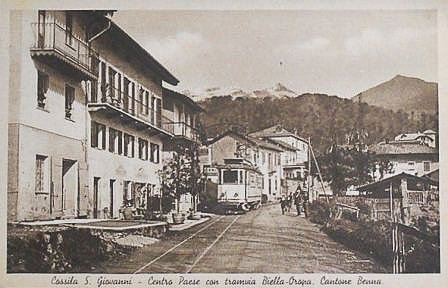

Tranvia Biella Oropa

Anche se non facilmente raggiungibile, Oropa fu meta di frequenti pellegrinaggi nel corso dei secoli, poi nel 1911 fu aperta la tranvia Biella-Oropa, con l’affluenza di oltre 200.000 persone solo nel primo anno.

Al termine della seconda guerra mondiale la tranvia registrò il record con 1.924.866 passeggeri, poi nel marzo 1958 venne soppressa e sostituita da un servizio autobus.

Nel 1997 fu acquistata e restaurata un’elettromotrice della tranvia di Locarno (Svizzera) e posta presso il Santuario di Oropa in ricordo della storica tranvia.

Pellegrinaggio del 1949

Il 6 marzo 1949, su iniziativa del vescovo di Biella Carlo Rossi partì il pellegrinaggio che per la prima volta portò la statua della Madonna Nera fuori dal Santuario di Oropa, terminando il 24 luglio dello stesso anno.

La statua fu esposta sia nelle chiese che nei cortili, fabbriche e cascine delle borgate, ebbe una fortissima adesione popolare oltre che un forte risalto mediatico, tanto che fu realizzato un documentario.

In ricordo furono eretti elettivi diversi piloni votivi, mentre alcune chiese e cappelle conservano lapidi commemorative che testimoniano il passaggio della statua della Madonna Nera di Oropa.

Una piccola curiosità, la strada che va da Biella al Santuario di Oropa è una delle storiche salite del Giro d’Italia, lunga 13 km e con un dislivello di 750 metri.

La tappa divenne famosa nel 1999 quando il cesenate Marco Pantani, fermatosi per un salto di catena rimontò superando ben 49 corridori e, a 3 km dal traguardò sorpassò il francese Laurent Jalabert, mantenendo così la maglia rosa.

Archivio Storico e Biblioteca del Santuario di Oropa

L’archivio storico custodisce la storia del Santuario di Oropa, è ricco di documenti che vanno dal Cinquecento al 2.000 circa, oltre a carte antiche, filmati e più di 30.000 fotografie.

La biblioteca nacque nel Seicento con volumi lasciati dai sacerdoti del santuario, oltre a testi donati da religiosi e fedeli, mentre nell’Ottocento acquisì buona parte della biblioteca del convento agostiniano di San Pietro, a Biella, soppresso durante l’occupazione napoleonica.

Sempre nell’Ottocento il cavalier Gaspare Galeani d’Agliano donò la sua collezione di oltre 5.000 volumi scientifici e umanistici, mentre negli ultimi anni sono aumentati i testi relativi a biellese e Piemonte.

Attualmente la biblioteca conta oltre 15.000 volumi e, come l’archivio è consultabile su prenotazione.

Museo dei Tesori di Oropa e Appartamenti Reali dei Savoia

Il Museo oltre a ori, gioielli e corone conserva reperti archeologici del II secolo a. C. rinvenuti ad Oropa, documenti che raccontano la storia del Santuario di Oropa e il quadro donato nel 1522 dalla città di Biella durante la peste.

Sito del Santuario di Oropa: www.SantuariodiOropa.it

Poi i disegni di alcuni architetti che operarono al santuario ed i ritratti dei primi due miracolati di Oropa, riconosciuti con processo canonico.

L’appartamento reale dei Savoia, molto legati al Santuario di Oropa risale alla prima metà del XVIII secolo e conserva i ritratti dei primi sovrani che lo utilizzarono, ovvero Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III.

Anticamera, salone e camere da letto sono arredate con mobilio dell’epoca, conservano i ritratti dei re di Sardegna e d’Italia, oltre ad un quadro di metà Ottocento con l’effige della Madonna di Oropa adornata con gli antichi gioielli.